“Suivre le vent”

Laurent Pernel

Laurent Pernel

Exposition du 3 juin au 20 juillet 2017

L’exposition ’Suivre le vent’ est l’aboutissement d’un travail amorcé quelques années plus tôt, lors d’une résidence en 2010 à Bucarest (Roumanie), dans le cadre du programme d’échange ‘City Switch’, mis en place par la galerie Tator, en partenariat avec le Musée national Georges Enescu et l’Institut Français de Bucarest.

Cette exposition consiste en la présentation de trois films dont une oeuvre centrale, le film éponyme ‘Suivre le vent, carnet de route’, réalisé pendant l’été 2013, lors d’un nouveau périple en Roumanie. Le film est né du désir de découvrir un pays, en prenant comme fil conducteur un bâtiment conservé au Musée du village Roumain, un moulin déplacé du Danube jusqu’à Bucarest et dont Laurent Pernel a recherché les traces dans son paysage originel.

Au cours du montage du film Suivre le vent, carnet de route, Laurent Pernel et Phoebé Meyer (prises de vues caméra et montage du film), ont très vite réalisé que d’autres propositions vidéo allaient découler de cette aventure filmée. Des formes indépendantes et singulières se dégageaient des prises de vue. Ainsi, deux pièces vidéo satellites sont présentées conjointement au film principal.

La première vidéo, Eden bar est présentée à l’entrée de l’espace d’exposition, en dessous de la vitrine. Un cadrage resserré sur deux paires de mains, révèle la présence de deux personnes, en train de manger des graines de tournesols. Leur gestuelle respective est un possible portait en creux.

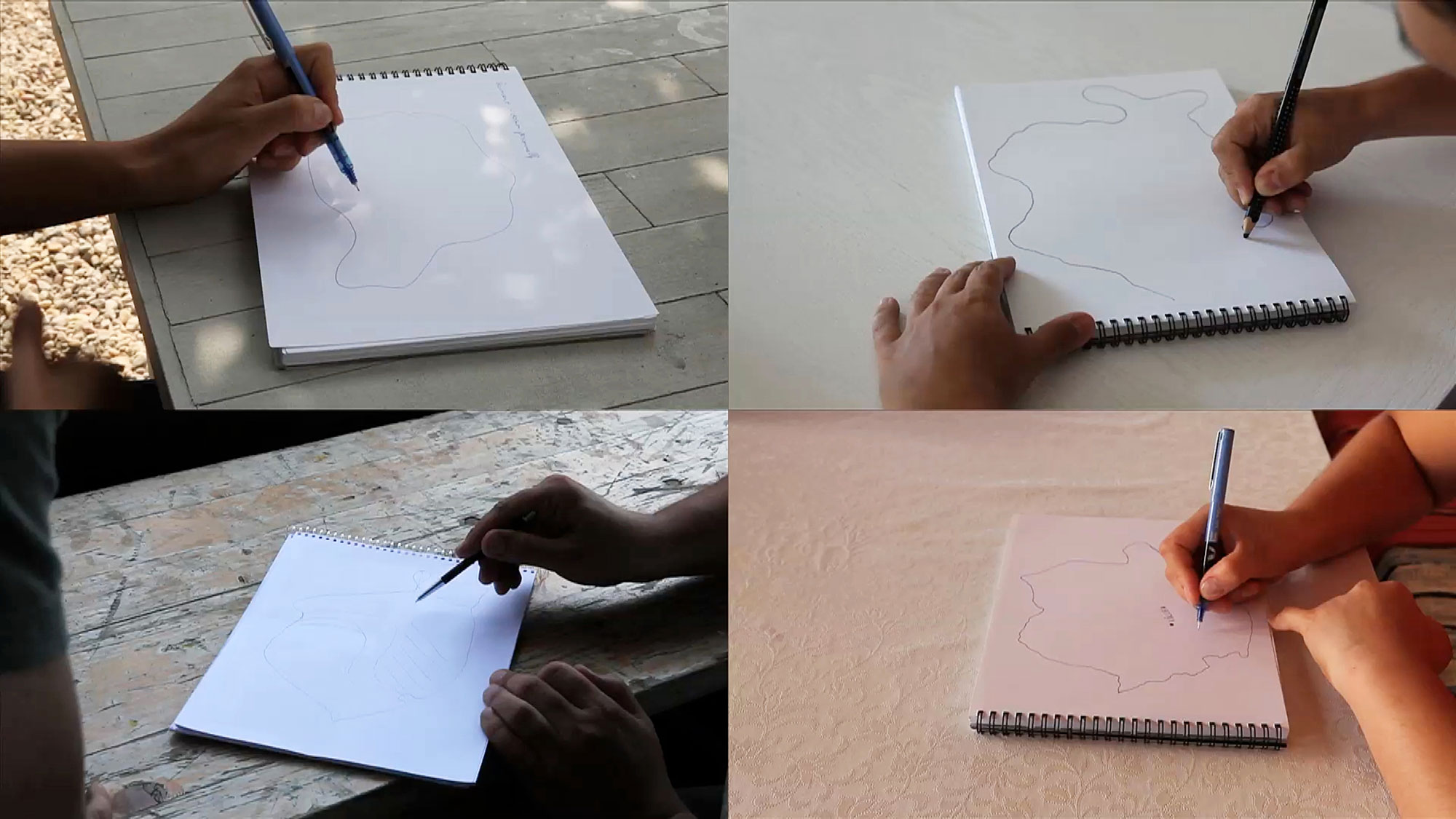

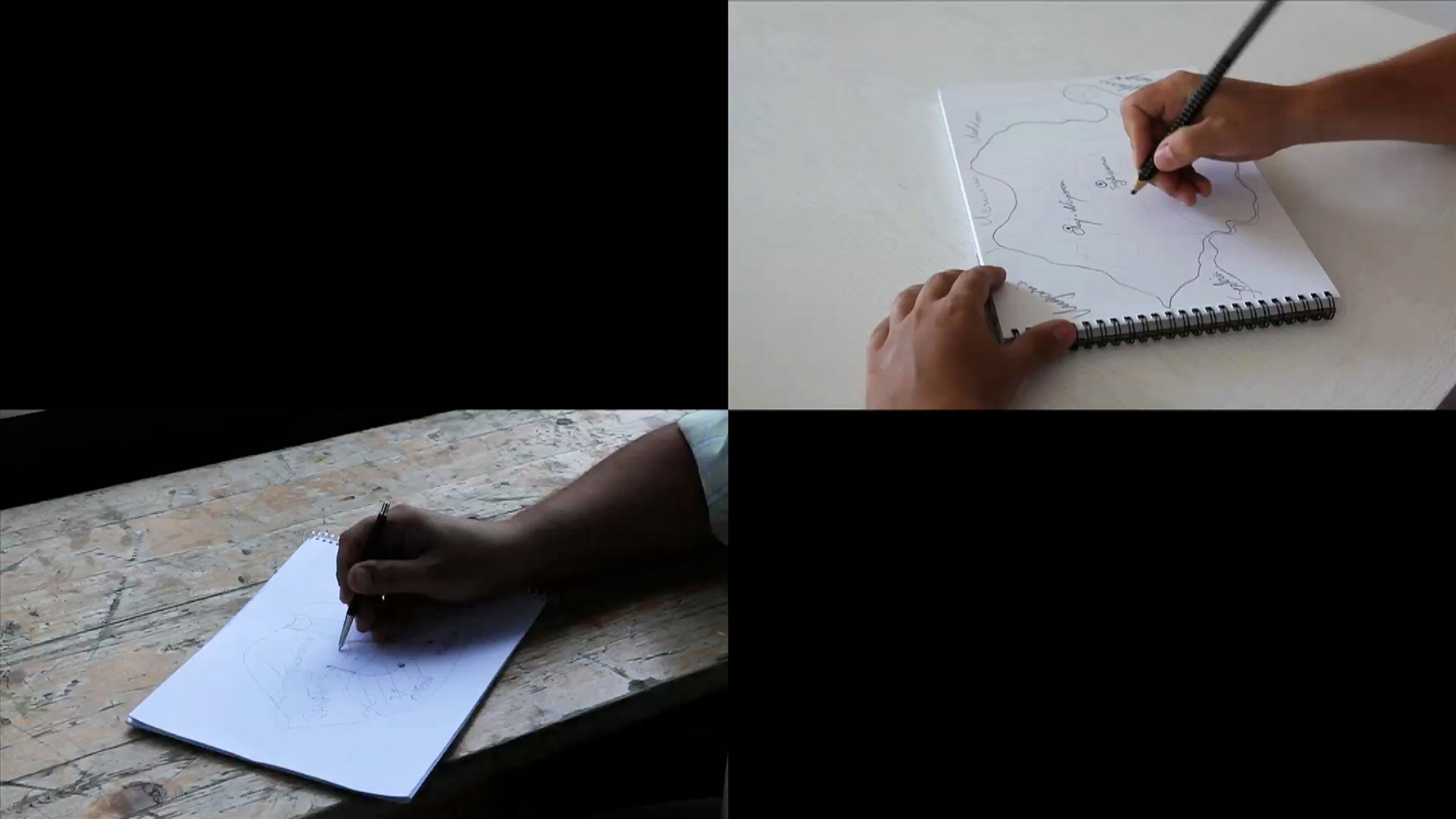

La seconde vidéo, This is my map se compose d’un split screen, réunissant 4 interviews. Chacun dessine sa carte subjective de la Roumanie en y faisant apparaître les lieux qui ont comptés dans sa vie. La diffusion simultanée des ces 4 interviews, en 3 langues différentes (roumain, anglais et français), crée un jeu cacophonique et chorégraphique sur le langage.

Suivre des moulins à vent

Le terrain documentaire est investi par les artistes plasticiens depuis une trentaine d’années, mixant la réalité à l’enjeu esthétique ; ce véritable «tournant du réel» a été théorisé par Hal Foster dès les années 1990. On rencontre là des démarches et des préoccupations extrêmement variées, qui empruntent parfois des méthodes à d’autres champs disciplinaires, comme l’anthropologie ou l’expérimentation scientifique, et renouvellent forcément les codes du genre. Le film documentaire canonique, de son côté, a connu également des évolutions internes, qui ont affaibli la frontière qui le séparait de la fiction.

S’il y a encore un socle minimum qui délimite le genre documentaire, il sera défini par cet élan vers le réel que porte le cinéaste, mais aussi par un système de production qui passe par des circuits économiques légers et une diffusion à travers des réseaux spécifiques.

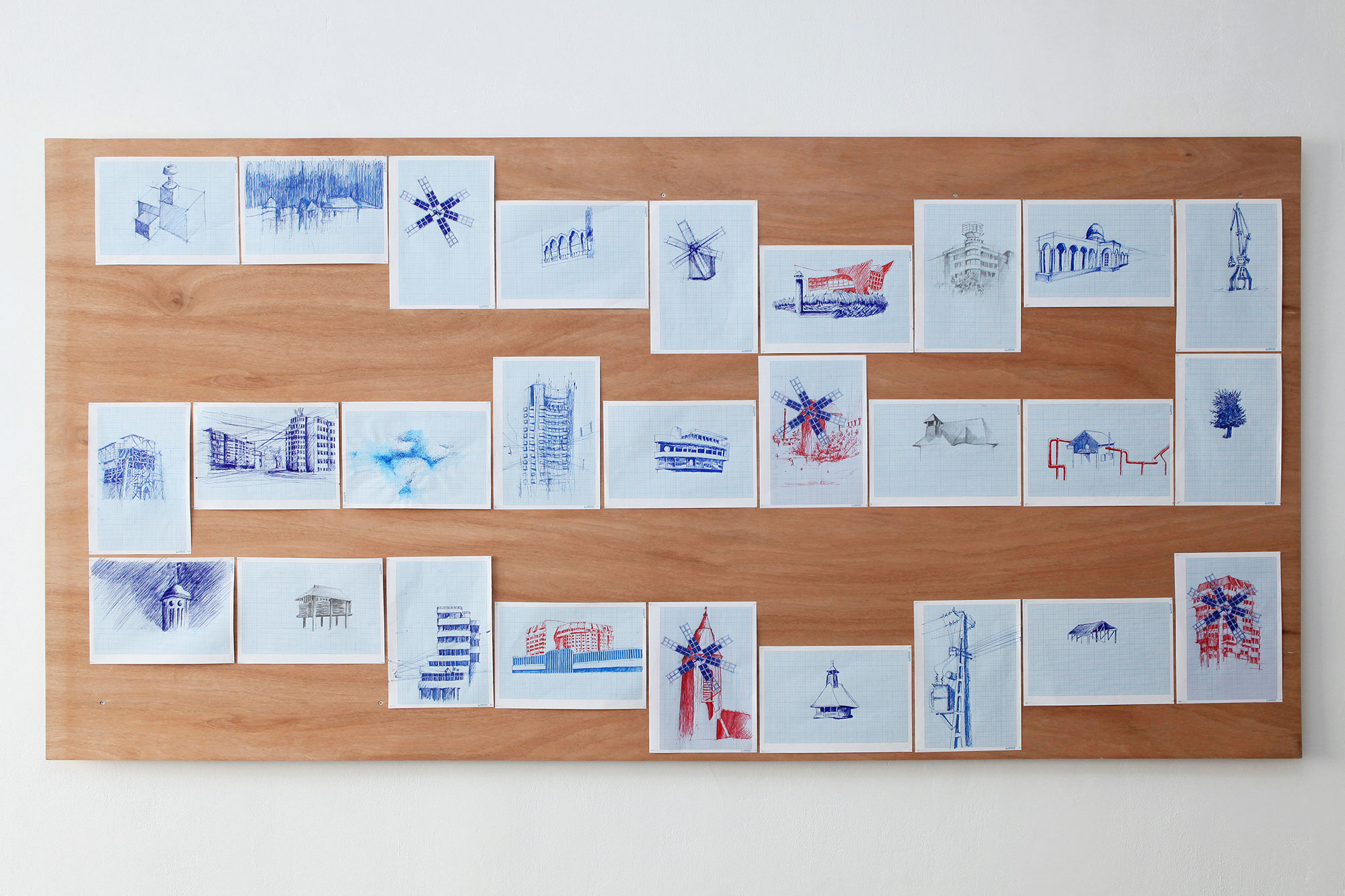

Les films de Laurent Pernel approchent aujourd’hui nombre de ces caractéristiques. Il est vrai que son travail artistique a souvent manifesté un ancrage politique discret, transfiguré par sa stratégie de création plastique. Ses installations, ses films, ses dessins sont souvent fondés sur une collecte ou une observation de système, qui seront restituées sur un mode plus ou moins allusif et métamorphique. Cette part du politique peut affleurer sous la forme d’emblèmes ou de codes à peine indiqués : les couleurs de la république par exemple, fréquemment disposées dans les œuvres, sont la plupart du temps des signes de la dichotomie entre les valeurs républicaines et les dérives opérées par le système ou ses garants.

Revenu en Roumanie à deux reprises[i] avec le seul projet de filmer, sans s’imposer de canevas, Laurent Pernel a voulu faire l’épreuve véritable d’un cinéma du réel. Se laissant porter par les aléas concrets, il a accepté l’hypothèse d’un écart avec le projet initial, défini autour d’une découverte de Bucarest. Le repérage de certaines architectures vernaculaires (moulin à vent, grange) fut un moteur à ce périple qui entraîna l’artiste dans les Carpates et le delta du Danube. Tout le long, paysages et architectures élaborent silencieusement la matière filmique.

Ces modalités très ouvertes ont influé sur le film : la météo, les rencontres, la désorientation, l’errance, le doute, la recherche infructueuse, le hasard ont modifié le script. Les deux parties du titre en sont la marque : suivre le vent, qui ressaisit le film de sa dimension Don quichottesque, et carnet de route, pour la valeur de notation des prises de vue.

La quinzaine de petites parties qui constituent le film semblent distribuées selon un rythme plutôt que selon une progression du sens. Le fil du voyage étant soumis pour une part au hasard, Laurent Pernel et Phœbé Meyer[ii] ont utilisé au montage cet effet mosaïque pour transcrire la souplesse et l’ouverture de leur dérive.

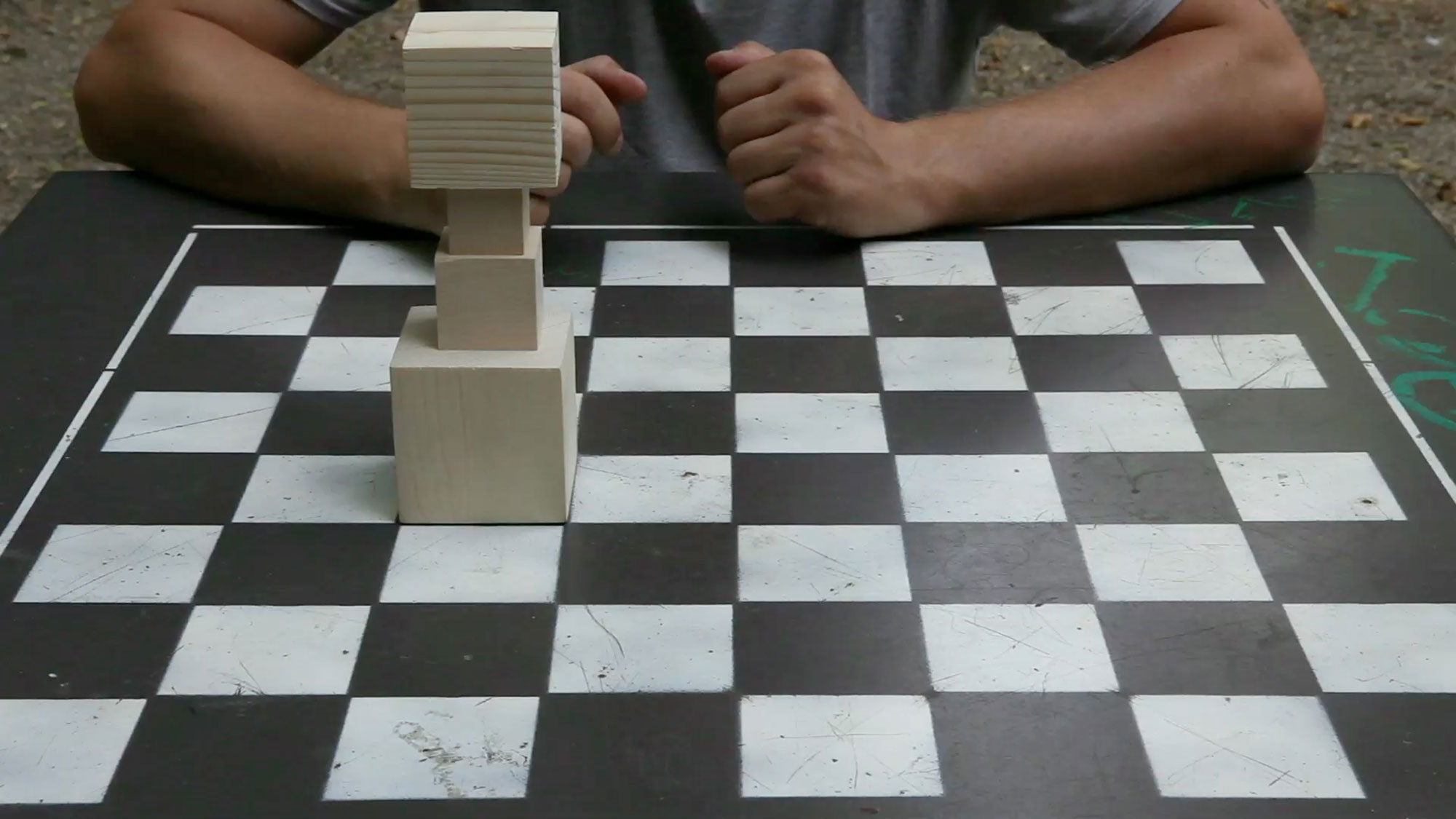

Les passages entre chaque partie sont indiqués par un système de ponctuation répétitif et presque phatique : dans une vue rapprochée sur un plateau, souvent un damier, les mains de l’artiste jouent avec des volumes géométriques simples. Une coupure brusque à la fin de chaque scène achève de la caractériser. La répétition de cette scène avec des variantes de support ou de volumes ont un effet humoristique inattendu : les petites pièces de bois qu’il empile comme un jeu de construction sont remplacées par de lourdes briques, posées avec la force due à leur poids, puis par des petits cylindres, et enfin par une pastèque, qui clôt par son incongruité la réflexion sur la construction urbaine qui s’installait dans l’esprit du spectateur.

Si la narration est alignée sur l’avancement géographique du voyage, dans ce film élaboré en micro-récits, ces procédures de répétition créent une alerte et un fil plus fort que le discours : des motifs de sol cadrés en diagonale, des paysages sans qualités, activés par le trajet d’un chien efflanqué, des drapeaux montrés à travers leur ombre ou leur reflet[iii] reviennent scène après scène. Le fil d’un sujet latent est ainsi entretenu tout au long du film par de tels systèmes : signifiants et énigmatiques à la fois.

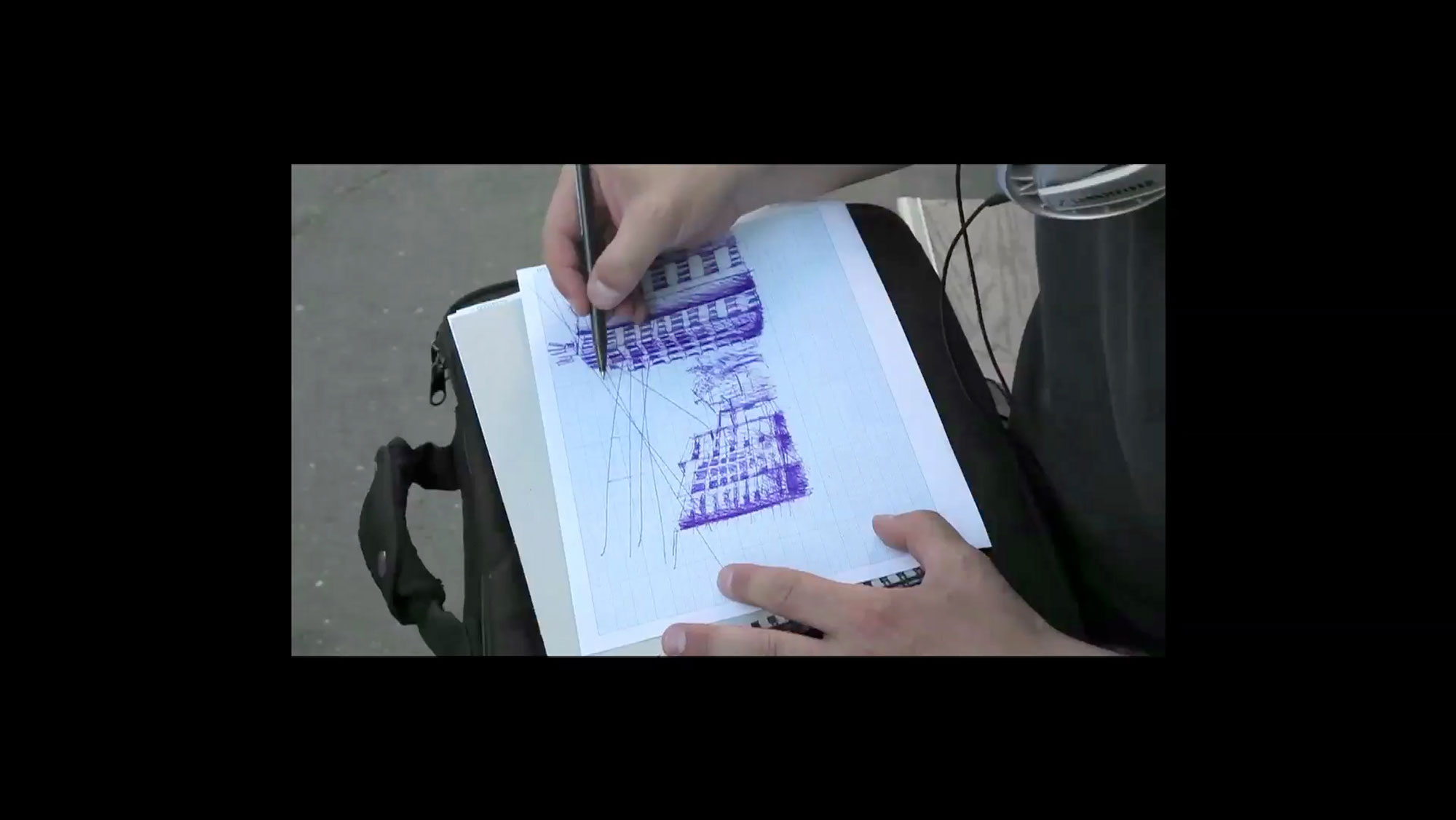

Dans cette structure répétitive, une part majeure est consacrée à la réalisation de dessins par Laurent Pernel. Un cadrage spécifique est instauré, l’image est réduite à l’intérieur d’un cadre noir, et le plan est strictement consacré à cette activité qui devient fascinante. Des architectures et des villes naissent sous nos yeux, tandis que la voix off contribue à l’avancement du film.

Ces longs plans séquences sur les dessins traduisent la vision directe de l’artiste qui dessine, vision qui nous est interdite. Cette question de la vision empêchée est le point nodal du film : dès les premiers mots en voix off, Laurent Pernel élabore une mise en doute du visible, en exposant de manière troublante l’écart entre ce qu’il sait de l’histoire roumaine, par les images de la révolution transmises en 1989 devant ses yeux d’adolescent, et ce qu’il voit :

« Je regardais tous ces lieux mais je ne les voyais pas tels qu’ils étaient maintenant. L’histoire s’était immiscée entre la ville et moi ».

Au-delà de la quête individuelle, c’est la part des images ingérées à travers le martelage médiatique qui est exposée. Lorsqu’il vient filmer la place de la Constitution, et sa pharaonique maison du peuple, stigmate de l’architecture communiste, elle est occupée - occultée, exactement - par la structure d’un concert d’Iron Maiden. C’est sous cet angle bouché qu’il choisit de la montrer, et de ne pas la montrer.

Marie-Josée Mondzain dit à propos des images d’information que « l’art des réglages est indexé sur l’invisible que l’on met en œuvre, et la détermination de l’invisible est une détermination politique »[iv]. Laurent Pernel reprend cet invisible où l’histoire l’a laissé, dans cette révolution roumaine tristement pionnière en matière de manipulation de l’image médiatique, et trouve une manière de « montrer qu’il ne montre pas ».

Une ville fantasmée nous est donc livrée : dessinée, filmée, mais invisible à la caméra, et ce procédé se reproduira à plusieurs reprises, laissant à différents mediums le soin de décrire : les mots - la partie sur Sophronia empruntée à Calvino est un morceau de bravoure qui entraîne magnifiquement le film vers l’imaginaire urbain - le dessin en direct et sa magie, la cartographie, séquence pendant laquelle le Danube s’impose comme un dessin serpentant dans notre esprit.

La quête d’une forme d’architecture vernaculaire (le moulin) fut donc un prétexte au voyage. Un moulin ouvre et clôt le film, il peut devenir un décor reconstitué dans un musée ethnographique, ou trouver une déclinaison incidente dans un champ d’éoliennes.

Grâce à lui, le voyage s’est poursuivi à l’est vers la mer Noire, et voici que des ségrégations communautaires sont inscrites dans l’organisation physique du village : une partie roumaine, une partie tzigane (mais roumaine aussi précise l’artiste, soulignant l’opacité des usages).

La caméra est remisée. C’est la photographie qui fixera cette dualité sociale par des images gémellaires, en un long diaporama qui joue des similitudes et des légères différences. Les mots, encore, viennent après les images, sur la transition d’une lourde brique posée sur une planche. Douter du visible, et transmettre ce doute serait la tâche du cinéaste, et il revient au spectateur d’endosser le scepticisme de l’interprète. Marie-Josée Mondzain accorde à l’art le pouvoir de nous émanciper des représentations dominantes : « tant qu’il y aura des artistes, nous pouvons espérer que des gestes courageux et créatifs sauront donner à l’informe sa forme nouvelle, loin de l’asservissement et de la terreur ».

…et chercher des moulins dans les Carpates.

Françoise Lonardoni

[i] Après un premier séjour dans le cadre de la résidence City Switch avec la galerie Roger Tator, la région Rhône-Alpes, l'institut français de Bucarest et le musée George Enescu

[ii] Phoebé Meyer assure les prises de vue caméra et le montage du film

[iii] Allusion à une autre image forte de la révolution : le drapeau roumain avait été troué pour l’amputer de l’insigne communiste en son centre.

[iv] Marie-Josée Mondzain : Homo spectator - Bayard, 2008 et L’ image peut-elle tuer ? Bayard 2015

Françoise Lonardoni est historienne d’art. Elle a occupé les fonctions de chargée des collections contemporaines à la Bibliothèque municipale de Lyon, avant de diriger le centre d’art contemporain de Vénissieux. Elle travaille actuellement au musée d‘art contemporain de Lyon.

Elle a publié des articles sur différents artistes, notamment Daniel Firman, Laurent Sfar, Gabriele di Matteo, documentation Céline Duval, Aurélie Pétrel, Frédéric Khodja, Fabienne Ballandras, Aline Bouvy, Georg Ettl…

Photo © Phoebe Meyer

Cette exposition consiste en la présentation de trois films dont une oeuvre centrale, le film éponyme ‘Suivre le vent, carnet de route’, réalisé pendant l’été 2013, lors d’un nouveau périple en Roumanie. Le film est né du désir de découvrir un pays, en prenant comme fil conducteur un bâtiment conservé au Musée du village Roumain, un moulin déplacé du Danube jusqu’à Bucarest et dont Laurent Pernel a recherché les traces dans son paysage originel.

Au cours du montage du film Suivre le vent, carnet de route, Laurent Pernel et Phoebé Meyer (prises de vues caméra et montage du film), ont très vite réalisé que d’autres propositions vidéo allaient découler de cette aventure filmée. Des formes indépendantes et singulières se dégageaient des prises de vue. Ainsi, deux pièces vidéo satellites sont présentées conjointement au film principal.

La première vidéo, Eden bar est présentée à l’entrée de l’espace d’exposition, en dessous de la vitrine. Un cadrage resserré sur deux paires de mains, révèle la présence de deux personnes, en train de manger des graines de tournesols. Leur gestuelle respective est un possible portait en creux.

La seconde vidéo, This is my map se compose d’un split screen, réunissant 4 interviews. Chacun dessine sa carte subjective de la Roumanie en y faisant apparaître les lieux qui ont comptés dans sa vie. La diffusion simultanée des ces 4 interviews, en 3 langues différentes (roumain, anglais et français), crée un jeu cacophonique et chorégraphique sur le langage.

Suivre des moulins à vent

Le terrain documentaire est investi par les artistes plasticiens depuis une trentaine d’années, mixant la réalité à l’enjeu esthétique ; ce véritable «tournant du réel» a été théorisé par Hal Foster dès les années 1990. On rencontre là des démarches et des préoccupations extrêmement variées, qui empruntent parfois des méthodes à d’autres champs disciplinaires, comme l’anthropologie ou l’expérimentation scientifique, et renouvellent forcément les codes du genre. Le film documentaire canonique, de son côté, a connu également des évolutions internes, qui ont affaibli la frontière qui le séparait de la fiction.

S’il y a encore un socle minimum qui délimite le genre documentaire, il sera défini par cet élan vers le réel que porte le cinéaste, mais aussi par un système de production qui passe par des circuits économiques légers et une diffusion à travers des réseaux spécifiques.

Les films de Laurent Pernel approchent aujourd’hui nombre de ces caractéristiques. Il est vrai que son travail artistique a souvent manifesté un ancrage politique discret, transfiguré par sa stratégie de création plastique. Ses installations, ses films, ses dessins sont souvent fondés sur une collecte ou une observation de système, qui seront restituées sur un mode plus ou moins allusif et métamorphique. Cette part du politique peut affleurer sous la forme d’emblèmes ou de codes à peine indiqués : les couleurs de la république par exemple, fréquemment disposées dans les œuvres, sont la plupart du temps des signes de la dichotomie entre les valeurs républicaines et les dérives opérées par le système ou ses garants.

Revenu en Roumanie à deux reprises[i] avec le seul projet de filmer, sans s’imposer de canevas, Laurent Pernel a voulu faire l’épreuve véritable d’un cinéma du réel. Se laissant porter par les aléas concrets, il a accepté l’hypothèse d’un écart avec le projet initial, défini autour d’une découverte de Bucarest. Le repérage de certaines architectures vernaculaires (moulin à vent, grange) fut un moteur à ce périple qui entraîna l’artiste dans les Carpates et le delta du Danube. Tout le long, paysages et architectures élaborent silencieusement la matière filmique.

Ces modalités très ouvertes ont influé sur le film : la météo, les rencontres, la désorientation, l’errance, le doute, la recherche infructueuse, le hasard ont modifié le script. Les deux parties du titre en sont la marque : suivre le vent, qui ressaisit le film de sa dimension Don quichottesque, et carnet de route, pour la valeur de notation des prises de vue.

La quinzaine de petites parties qui constituent le film semblent distribuées selon un rythme plutôt que selon une progression du sens. Le fil du voyage étant soumis pour une part au hasard, Laurent Pernel et Phœbé Meyer[ii] ont utilisé au montage cet effet mosaïque pour transcrire la souplesse et l’ouverture de leur dérive.

Les passages entre chaque partie sont indiqués par un système de ponctuation répétitif et presque phatique : dans une vue rapprochée sur un plateau, souvent un damier, les mains de l’artiste jouent avec des volumes géométriques simples. Une coupure brusque à la fin de chaque scène achève de la caractériser. La répétition de cette scène avec des variantes de support ou de volumes ont un effet humoristique inattendu : les petites pièces de bois qu’il empile comme un jeu de construction sont remplacées par de lourdes briques, posées avec la force due à leur poids, puis par des petits cylindres, et enfin par une pastèque, qui clôt par son incongruité la réflexion sur la construction urbaine qui s’installait dans l’esprit du spectateur.

Si la narration est alignée sur l’avancement géographique du voyage, dans ce film élaboré en micro-récits, ces procédures de répétition créent une alerte et un fil plus fort que le discours : des motifs de sol cadrés en diagonale, des paysages sans qualités, activés par le trajet d’un chien efflanqué, des drapeaux montrés à travers leur ombre ou leur reflet[iii] reviennent scène après scène. Le fil d’un sujet latent est ainsi entretenu tout au long du film par de tels systèmes : signifiants et énigmatiques à la fois.

Dans cette structure répétitive, une part majeure est consacrée à la réalisation de dessins par Laurent Pernel. Un cadrage spécifique est instauré, l’image est réduite à l’intérieur d’un cadre noir, et le plan est strictement consacré à cette activité qui devient fascinante. Des architectures et des villes naissent sous nos yeux, tandis que la voix off contribue à l’avancement du film.

Ces longs plans séquences sur les dessins traduisent la vision directe de l’artiste qui dessine, vision qui nous est interdite. Cette question de la vision empêchée est le point nodal du film : dès les premiers mots en voix off, Laurent Pernel élabore une mise en doute du visible, en exposant de manière troublante l’écart entre ce qu’il sait de l’histoire roumaine, par les images de la révolution transmises en 1989 devant ses yeux d’adolescent, et ce qu’il voit :

« Je regardais tous ces lieux mais je ne les voyais pas tels qu’ils étaient maintenant. L’histoire s’était immiscée entre la ville et moi ».

Au-delà de la quête individuelle, c’est la part des images ingérées à travers le martelage médiatique qui est exposée. Lorsqu’il vient filmer la place de la Constitution, et sa pharaonique maison du peuple, stigmate de l’architecture communiste, elle est occupée - occultée, exactement - par la structure d’un concert d’Iron Maiden. C’est sous cet angle bouché qu’il choisit de la montrer, et de ne pas la montrer.

Marie-Josée Mondzain dit à propos des images d’information que « l’art des réglages est indexé sur l’invisible que l’on met en œuvre, et la détermination de l’invisible est une détermination politique »[iv]. Laurent Pernel reprend cet invisible où l’histoire l’a laissé, dans cette révolution roumaine tristement pionnière en matière de manipulation de l’image médiatique, et trouve une manière de « montrer qu’il ne montre pas ».

Une ville fantasmée nous est donc livrée : dessinée, filmée, mais invisible à la caméra, et ce procédé se reproduira à plusieurs reprises, laissant à différents mediums le soin de décrire : les mots - la partie sur Sophronia empruntée à Calvino est un morceau de bravoure qui entraîne magnifiquement le film vers l’imaginaire urbain - le dessin en direct et sa magie, la cartographie, séquence pendant laquelle le Danube s’impose comme un dessin serpentant dans notre esprit.

La quête d’une forme d’architecture vernaculaire (le moulin) fut donc un prétexte au voyage. Un moulin ouvre et clôt le film, il peut devenir un décor reconstitué dans un musée ethnographique, ou trouver une déclinaison incidente dans un champ d’éoliennes.

Grâce à lui, le voyage s’est poursuivi à l’est vers la mer Noire, et voici que des ségrégations communautaires sont inscrites dans l’organisation physique du village : une partie roumaine, une partie tzigane (mais roumaine aussi précise l’artiste, soulignant l’opacité des usages).

La caméra est remisée. C’est la photographie qui fixera cette dualité sociale par des images gémellaires, en un long diaporama qui joue des similitudes et des légères différences. Les mots, encore, viennent après les images, sur la transition d’une lourde brique posée sur une planche. Douter du visible, et transmettre ce doute serait la tâche du cinéaste, et il revient au spectateur d’endosser le scepticisme de l’interprète. Marie-Josée Mondzain accorde à l’art le pouvoir de nous émanciper des représentations dominantes : « tant qu’il y aura des artistes, nous pouvons espérer que des gestes courageux et créatifs sauront donner à l’informe sa forme nouvelle, loin de l’asservissement et de la terreur ».

…et chercher des moulins dans les Carpates.

Françoise Lonardoni

[i] Après un premier séjour dans le cadre de la résidence City Switch avec la galerie Roger Tator, la région Rhône-Alpes, l'institut français de Bucarest et le musée George Enescu

[ii] Phoebé Meyer assure les prises de vue caméra et le montage du film

[iii] Allusion à une autre image forte de la révolution : le drapeau roumain avait été troué pour l’amputer de l’insigne communiste en son centre.

[iv] Marie-Josée Mondzain : Homo spectator - Bayard, 2008 et L’ image peut-elle tuer ? Bayard 2015

Françoise Lonardoni est historienne d’art. Elle a occupé les fonctions de chargée des collections contemporaines à la Bibliothèque municipale de Lyon, avant de diriger le centre d’art contemporain de Vénissieux. Elle travaille actuellement au musée d‘art contemporain de Lyon.

Elle a publié des articles sur différents artistes, notamment Daniel Firman, Laurent Sfar, Gabriele di Matteo, documentation Céline Duval, Aurélie Pétrel, Frédéric Khodja, Fabienne Ballandras, Aline Bouvy, Georg Ettl…

Photo © Phoebe Meyer