“Songes de Cobalt”

Jules Berthonnet

Jules Berthonnet

Exposition du 14 nov. 2025 au 23 janv. 2026

[FR]

Ce qui est étonnant dans ces dessins, c’est d’abord que les questions qu’ils posent à nos yeux n’en finissent jamais de se ranimer. Un peu comme si l’on regarde au fond d’une source une chose que l’on croit connaître, et que des contours perpétuellement changeants sont suggérées par les afflux de l’eau.

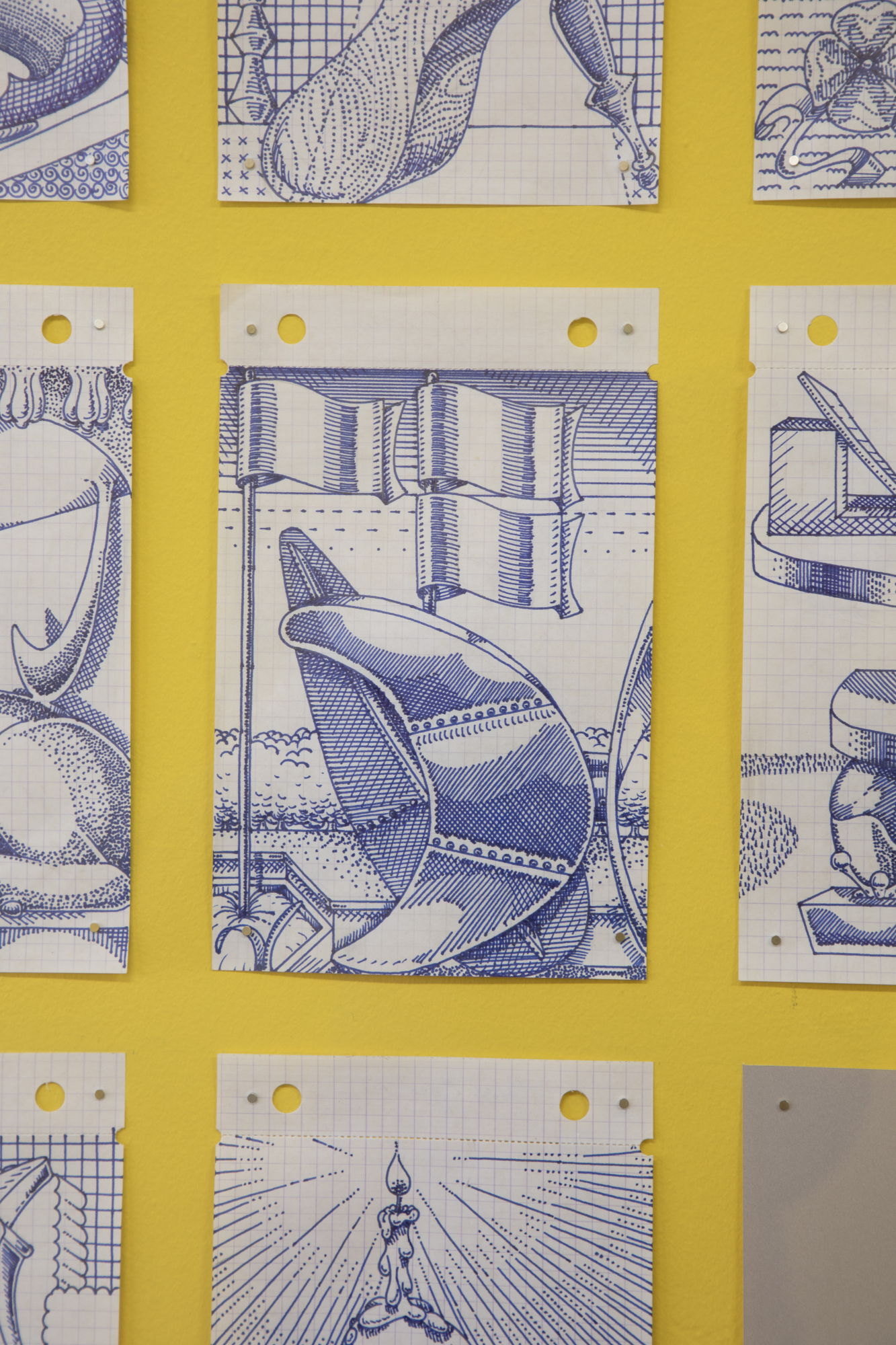

Il n’y a pourtant rien de vague en eux, et chacun paraît emprunter à plusieurs réalités d’échelles différentes, rappelant l’apparence d’artefacts animaux ou humains chatouillant notre envie d’en connaître l’origine et la fonction. (Dans tous les cas, la matérialité des dessins de Jules Berthonnet dénote un souci pratique de précision : le tracé bleu net d’un stylo gel Pilote, un papier Bristol blanc, uniformément lisse, au quadrillage violet pâle d’un demi-centimètre de marge. De même que ses gestes sont sobrement composés de lignes, pointillés, croisillons, volutes, points et spirales.)

On pourrait d’abord soupçonner qu’un virus s’est emparé de ces machines, constructions ou organismes ; transformées par la pathologie en fantaisies, elles sont méconnaissables, sinon par un air de famille. Ou bien il semble qu’un sort leur a été jeté. On y verrait une société d’ornements où ceux-ci en émailleraient d’autres indéfiniment, au point de ne plus deviner à la fin qui en est le décor et qui en est le sujet.

Par-delà les objets nommables ou innommables que cette série représente, le dessin en est le langage élémentaire. Et si l’on se demande « quels sont les éléments fondamentaux de ce langage ? », on pourrait dire que la manière et le caractère de ce dessin proviennent de fonctions techniques auxquelles il répond dans des domaines culturels aussi variés que l’industrie, les beaux-arts, la science, la technologie, le design, l’habitat, la religion, l’école, l’architecture. Ce dessin a donc sans doute servi originairement de langage à des fonctions pratiques particulières dans notre société.

Considère ainsi quelques emplois possibles du dessin : faire un plan à quelqu’un pour lui indiquer une rue – tracer la silhouette d’un missile – esquisser un émoticone – décrire la forme du fruit qu’il faudra acheter au marché – déduire des cotes pour une construction d’immeuble – etc.

Que fait la fiction de ces emplois inépuisables du dessin ?

Il est envisageable que cette série constitue un hommage où le dessin de production, pour tirer sa révérence à la production, aux choses produites et transformées, convoquerait toutes ses antinomies – l’illogique, l’improductif, l’inutile, le dispendieux. « Le logiciel de l’utopie ne peut être conçu », répèterait chaque image dans sa propre mélodie. La justification du dessin comme technique générale pour la pratique se trouverait remise en jeu : ce qu’elle a servi à produire réellement, se trouverait ici fictivement canonisé et offert à lui-même, délivré d’une finalité pratique quelconque.

Mais plutôt que de se réduire à des vases clos sur eux-mêmes, improductifs et contemplatifs, les objets dessinés ne peuvent pas s’empêcher d’interpeler le regard, et de lui demander : « que ferais-tu de moi si j’étais dans tes mains ? et si tu traversais mes couloirs ? et si j’apparaissais à ta fenêtre ? »

Et l’on résiste à tomber dans le piège utilitaire en inventant des possibilités inconnues de l’utilité.

Considère l’une d’entre elles : imagine que certaines nanotechnologies soient d’usage commun parmi nos organismes, et que pour accéder à certaines de tes fonctionnalités privées (comme activer une fonction intime, ajuster un paramètre biologique ou résoudre un problème psychique) il te faille te servir d’un plan de l’infiniment petit pour t’orienter parmi les cavités, cellules et ramifications infimes du plus minuscule tissu de ton corps.

Tu passerais d’une échelle positive (1/25 000e est celle d’une carte de randonnée classique), à une échelle négative, le 25 000/1e par exemple. Une telle possibilité nous est bien suggérée, parmi tant d’autres, dans Le rêve de Sandy Calder. Car c’est bien ce genre d’inversions de l’échelle qu’elle opère brutalement ; en un battement de cils, ce que tu vois d’énorme devient microscopique ; la galaxie devient microbe, et vice versa : la boîte d’allumettes devient architecture.

Appelons cet effet « mirage d’échelle », ou « mirage scalaire ».

Même en l’absence de règles explicites sur le langage de ces dessins, la fiction attise toutes sortes de pulsions pratiques ou désirs d’utilisation. Même méconnaissables, les objets ne sont pas libérés des besoins qu’on a d’eux. Or ces besoins sont mis en déroute, puisque les seuls repères présents ici n’indiquent ni rapport d’échelle, ni distance ni durée, ni aucun endroit localisable ; rien qui permettrait d’en faire quelque chose. Confronté à la dispute irrésolue et permanente entre le parti instrumental et le parti ornemental des choses, notre regard qui cherche à juger s’emploie tantôt à la contemplation rêveuse, tantôt à l’anticipation ou à la résolution de problèmes – rappelant d’anciens paradoxes de la pensée esthétique.

Mais cette dispute est peut-être celle des promoteurs, actionnaires ou détenteurs fictifs de ces objets. Répondant initialement à des stratégies différentes de distinction sociale (telle forme attribuant à son possesseur plus de liberté, telle autre plus de profit, telle autre plus d’autorité), les styles semblent bien se contester, réveillant certaines ruptures comme autant de preuves que les classes sociales luttent entre elles. Là aussi, la valeur peut se renverser subitement dans un mirage du symbole de classe, où le riche devient pauvre et vice versa. Car la surabondance fragilise et affecte tout, en générant bien d’autres effets apparentés. Ainsi l’identité politique des formes figurées est magmatique ; l’environnement, lui, figure les reliquats excédentaires et désuets des sociétés industrielles, disposés harmonieusement en clos de jardin, étalant un enfer-paradis de l’agrément esthétique. A la fois calme et éreintant, c’est le cauchemar paisible ou le rêve monstrueux de la réalité matérielle moderne.

Et pourtant quelque chose résiste durablement à travers ces dessins, comme un référentiel : cet univers ne cesse pas de s’offrir comme une structure de surveillance – un « quadrillage », dit le vocabulaire policier. Mais ce même quadrillage qui sert de loi au dessin, n’est-il pas vide de signification ?

Et devant les tracés de Jules Berthonnet, n’a-t-on pas aussi bien affaire à un amuse-main, à un abandon de l’outil à la matrice du support, autrement dit : à un moment de répit ou de jeu enfantin ?

Dans ce territoire miné par le quadrillage, les poinçons et la blancheur qu’est la feuille Bristol, rendu quasi-stérile par l’absence de toute légende, sa proposition plastique a peut-être pour désir d’épanouir les formes pour qu’on les méconnaisse. On assisterait à l’invention d’objets aveugles ayant pour fonction d’être contemplés, examinés, vus publiquement, répondant à des usages que l’imagination fait sortir d’on ne sait où. En confondant les dimensions ainsi que les fonctions, en éclipsant les lieux et les noms, mais sans supprimer les signes et les symboles, les incertitudes du rêve de Sandy Calder marquent les roulis d’un regard tout aussi concret qu’onirique, sur la réalité duquel il convient de ne pas trop s’étendre.

Esther Vauquelin, nov. 2025.

[EN]

What is striking about these drawings is that the questions they raise in our minds never cease to be rekindled. It is a bit like looking into a spring and seeing something we think we know, but whose contours are constantly changing with the flow of the water.

Yet there is nothing vague about them, and each one seems to borrow from several realities on different scales, reminiscent of animal or human artefacts that tickle our desire to know their origin and function. (In any case, the materiality of Jules Berthonnet's drawings denotes a practical concern for precision: the clear blue lines of a Pilote gel pen, uniformly smooth white Bristol board, with a pale purple grid of half-centimetre margins. Similarly, his gestures are soberly composed of lines, dots, cross-hatching, volutes, dots and spirals.)

One might initially suspect that a virus has taken hold of these machines, structures or organisms; transformed by pathology into fantasies, they are unrecognisable, except for a family resemblance. Or it seems as if a spell has been cast on them. We might see a society of ornaments, where one ornament embellishes another indefinitely, to the point where it is impossible to tell which is the backdrop and which is the subject.

Beyond the nameable or unnameable objects that this series represents, drawing is its basic language. And if we ask ourselves, ‘What are the fundamental elements of this language?’, we could say that the manner and character of this drawing stem from technical functions that it fulfils in cultural fields as varied as industry, fine arts, science, technology, design, housing, religion, education and architecture. This drawing therefore undoubtedly served originally as a language for specific practical functions in our society. Consider some possible uses of drawing: making a map to show someone a street – sketching the outline of a missile – sketching an emoticon – describing the shape of fruit to buy at the market – deducing dimensions for a building construction – etc.

What does fiction make of these inexhaustible uses of drawing ?

It is conceivable that this series constitutes a tribute in which production design, in order to pay homage to production, to things produced and transformed, would summon up all its antinomies – the illogical, the unproductive, the useless, the wasteful. 'The software of utopia cannot be designed', each image would repeat in its own melody. The justification of drawing as a general technique for practice would be called into question: what it has actually served to produce would be fictitiously canonised and offered up to itself, freed from any practical purpose.

But rather than being reduced to closed, unproductive and contemplative vessels, the drawn objects cannot help but catch the eye and ask: ‘What would you do with me if I were in your hands? What if you walked through my corridors? What if I appeared at your window?’

And we resist falling into the utilitarian trap by inventing unknown possibilities of utility.

Consider one of them: imagine that certain nanotechnologies are in common use among our organisms, and that in order to access certain private functions (such as activating an intimate function, adjusting a biological parameter or resolving a psychological problem), you need to use a map of the infinitely small to guide you through the cavities, cells and tiny ramifications of the most minute tissue in your body.

You would go from a positive scale (1:25,000 is that of a classic hiking map) to a negative scale, 25,000:1 for example. Such a possibility is suggested to us, among many others, in Sandy Calder's dream. For it is precisely this kind of scale inversion that she abruptly performs; in the blink of an eye, what you see as enormous becomes microscopic; the galaxy becomes a microbe, and vice versa: the matchbox becomes architecture. Let us call this effect a ‘scale mirage’ or ‘scalar mirage’.

Even in the absence of explicit rules governing the language of these drawings, fiction stirs up all kinds of practical impulses or desires for use. Even when unrecognisable, objects are not freed from the needs we have for them. However, these needs are thwarted, since the only reference points present here indicate neither scale, distance, duration, nor any locatable place; nothing that would allow us to do anything with them. Confronted with the unresolved and ongoing dispute between the instrumental and ornamental aspects of things, our gaze, seeking to judge, is sometimes engaged in dreamy contemplation, sometimes in anticipation or problem-solving – recalling ancient paradoxes of aesthetic thought.

But this dispute may be between the promoters, shareholders or fictitious owners of these objects. Initially responding to different strategies of social distinction (one form giving its owner more freedom, another more profit, another more authority), styles seem to be in conflict, reviving certain divisions as evidence of the struggle between social classes. Here too, value can suddenly be reversed in a mirage of class symbolism, where the rich become poor and vice versa. For overabundance weakens and affects everything, generating many other related effects. Thus, the political identity of figurative forms is magmatic; the environment, for its part, represents the surplus and obsolete remnants of industrial societies, harmoniously arranged in enclosed gardens, displaying a hell-paradise of aesthetic pleasure. Both calm and exhausting, it is the peaceful nightmare or monstrous dream of modern material reality.

And yet something endures throughout these drawings, like a frame of reference: this universe continues to present itself as a structure of surveillance – a ‘grid’, in police parlance. But isn't this same grid that serves as the law of drawing devoid of meaning?

And when we look at Jules Berthonnet's drawings, are we not also dealing with a diversion, an abandonment of the tool to the matrix of the medium, in other words: a moment of respite or childish play?

In this territory mined by grid patterns, punches and the whiteness of Bristol board, rendered almost sterile by the absence of any legend, his artistic proposal perhaps seeks to bring forms to life so that we may misunderstand them. We witness the invention of blind objects whose function is to be contemplated, examined, seen publicly, responding to uses that the imagination conjures up from who knows where. By confusing dimensions and functions, by eclipsing places and names, but without removing signs and symbols, the uncertainties of Sandy Calder's dream mark the roll of a gaze that is as concrete as it is dreamlike, the reality of which should not be dwelled upon too much.

Esther Vaquelin, November 2025

Photos © David Desaleux

Ce qui est étonnant dans ces dessins, c’est d’abord que les questions qu’ils posent à nos yeux n’en finissent jamais de se ranimer. Un peu comme si l’on regarde au fond d’une source une chose que l’on croit connaître, et que des contours perpétuellement changeants sont suggérées par les afflux de l’eau.

Il n’y a pourtant rien de vague en eux, et chacun paraît emprunter à plusieurs réalités d’échelles différentes, rappelant l’apparence d’artefacts animaux ou humains chatouillant notre envie d’en connaître l’origine et la fonction. (Dans tous les cas, la matérialité des dessins de Jules Berthonnet dénote un souci pratique de précision : le tracé bleu net d’un stylo gel Pilote, un papier Bristol blanc, uniformément lisse, au quadrillage violet pâle d’un demi-centimètre de marge. De même que ses gestes sont sobrement composés de lignes, pointillés, croisillons, volutes, points et spirales.)

On pourrait d’abord soupçonner qu’un virus s’est emparé de ces machines, constructions ou organismes ; transformées par la pathologie en fantaisies, elles sont méconnaissables, sinon par un air de famille. Ou bien il semble qu’un sort leur a été jeté. On y verrait une société d’ornements où ceux-ci en émailleraient d’autres indéfiniment, au point de ne plus deviner à la fin qui en est le décor et qui en est le sujet.

Par-delà les objets nommables ou innommables que cette série représente, le dessin en est le langage élémentaire. Et si l’on se demande « quels sont les éléments fondamentaux de ce langage ? », on pourrait dire que la manière et le caractère de ce dessin proviennent de fonctions techniques auxquelles il répond dans des domaines culturels aussi variés que l’industrie, les beaux-arts, la science, la technologie, le design, l’habitat, la religion, l’école, l’architecture. Ce dessin a donc sans doute servi originairement de langage à des fonctions pratiques particulières dans notre société.

Considère ainsi quelques emplois possibles du dessin : faire un plan à quelqu’un pour lui indiquer une rue – tracer la silhouette d’un missile – esquisser un émoticone – décrire la forme du fruit qu’il faudra acheter au marché – déduire des cotes pour une construction d’immeuble – etc.

Que fait la fiction de ces emplois inépuisables du dessin ?

Il est envisageable que cette série constitue un hommage où le dessin de production, pour tirer sa révérence à la production, aux choses produites et transformées, convoquerait toutes ses antinomies – l’illogique, l’improductif, l’inutile, le dispendieux. « Le logiciel de l’utopie ne peut être conçu », répèterait chaque image dans sa propre mélodie. La justification du dessin comme technique générale pour la pratique se trouverait remise en jeu : ce qu’elle a servi à produire réellement, se trouverait ici fictivement canonisé et offert à lui-même, délivré d’une finalité pratique quelconque.

Mais plutôt que de se réduire à des vases clos sur eux-mêmes, improductifs et contemplatifs, les objets dessinés ne peuvent pas s’empêcher d’interpeler le regard, et de lui demander : « que ferais-tu de moi si j’étais dans tes mains ? et si tu traversais mes couloirs ? et si j’apparaissais à ta fenêtre ? »

Et l’on résiste à tomber dans le piège utilitaire en inventant des possibilités inconnues de l’utilité.

Considère l’une d’entre elles : imagine que certaines nanotechnologies soient d’usage commun parmi nos organismes, et que pour accéder à certaines de tes fonctionnalités privées (comme activer une fonction intime, ajuster un paramètre biologique ou résoudre un problème psychique) il te faille te servir d’un plan de l’infiniment petit pour t’orienter parmi les cavités, cellules et ramifications infimes du plus minuscule tissu de ton corps.

Tu passerais d’une échelle positive (1/25 000e est celle d’une carte de randonnée classique), à une échelle négative, le 25 000/1e par exemple. Une telle possibilité nous est bien suggérée, parmi tant d’autres, dans Le rêve de Sandy Calder. Car c’est bien ce genre d’inversions de l’échelle qu’elle opère brutalement ; en un battement de cils, ce que tu vois d’énorme devient microscopique ; la galaxie devient microbe, et vice versa : la boîte d’allumettes devient architecture.

Appelons cet effet « mirage d’échelle », ou « mirage scalaire ».

Même en l’absence de règles explicites sur le langage de ces dessins, la fiction attise toutes sortes de pulsions pratiques ou désirs d’utilisation. Même méconnaissables, les objets ne sont pas libérés des besoins qu’on a d’eux. Or ces besoins sont mis en déroute, puisque les seuls repères présents ici n’indiquent ni rapport d’échelle, ni distance ni durée, ni aucun endroit localisable ; rien qui permettrait d’en faire quelque chose. Confronté à la dispute irrésolue et permanente entre le parti instrumental et le parti ornemental des choses, notre regard qui cherche à juger s’emploie tantôt à la contemplation rêveuse, tantôt à l’anticipation ou à la résolution de problèmes – rappelant d’anciens paradoxes de la pensée esthétique.

Mais cette dispute est peut-être celle des promoteurs, actionnaires ou détenteurs fictifs de ces objets. Répondant initialement à des stratégies différentes de distinction sociale (telle forme attribuant à son possesseur plus de liberté, telle autre plus de profit, telle autre plus d’autorité), les styles semblent bien se contester, réveillant certaines ruptures comme autant de preuves que les classes sociales luttent entre elles. Là aussi, la valeur peut se renverser subitement dans un mirage du symbole de classe, où le riche devient pauvre et vice versa. Car la surabondance fragilise et affecte tout, en générant bien d’autres effets apparentés. Ainsi l’identité politique des formes figurées est magmatique ; l’environnement, lui, figure les reliquats excédentaires et désuets des sociétés industrielles, disposés harmonieusement en clos de jardin, étalant un enfer-paradis de l’agrément esthétique. A la fois calme et éreintant, c’est le cauchemar paisible ou le rêve monstrueux de la réalité matérielle moderne.

Et pourtant quelque chose résiste durablement à travers ces dessins, comme un référentiel : cet univers ne cesse pas de s’offrir comme une structure de surveillance – un « quadrillage », dit le vocabulaire policier. Mais ce même quadrillage qui sert de loi au dessin, n’est-il pas vide de signification ?

Et devant les tracés de Jules Berthonnet, n’a-t-on pas aussi bien affaire à un amuse-main, à un abandon de l’outil à la matrice du support, autrement dit : à un moment de répit ou de jeu enfantin ?

Dans ce territoire miné par le quadrillage, les poinçons et la blancheur qu’est la feuille Bristol, rendu quasi-stérile par l’absence de toute légende, sa proposition plastique a peut-être pour désir d’épanouir les formes pour qu’on les méconnaisse. On assisterait à l’invention d’objets aveugles ayant pour fonction d’être contemplés, examinés, vus publiquement, répondant à des usages que l’imagination fait sortir d’on ne sait où. En confondant les dimensions ainsi que les fonctions, en éclipsant les lieux et les noms, mais sans supprimer les signes et les symboles, les incertitudes du rêve de Sandy Calder marquent les roulis d’un regard tout aussi concret qu’onirique, sur la réalité duquel il convient de ne pas trop s’étendre.

Esther Vauquelin, nov. 2025.

[EN]

What is striking about these drawings is that the questions they raise in our minds never cease to be rekindled. It is a bit like looking into a spring and seeing something we think we know, but whose contours are constantly changing with the flow of the water.

Yet there is nothing vague about them, and each one seems to borrow from several realities on different scales, reminiscent of animal or human artefacts that tickle our desire to know their origin and function. (In any case, the materiality of Jules Berthonnet's drawings denotes a practical concern for precision: the clear blue lines of a Pilote gel pen, uniformly smooth white Bristol board, with a pale purple grid of half-centimetre margins. Similarly, his gestures are soberly composed of lines, dots, cross-hatching, volutes, dots and spirals.)

One might initially suspect that a virus has taken hold of these machines, structures or organisms; transformed by pathology into fantasies, they are unrecognisable, except for a family resemblance. Or it seems as if a spell has been cast on them. We might see a society of ornaments, where one ornament embellishes another indefinitely, to the point where it is impossible to tell which is the backdrop and which is the subject.

Beyond the nameable or unnameable objects that this series represents, drawing is its basic language. And if we ask ourselves, ‘What are the fundamental elements of this language?’, we could say that the manner and character of this drawing stem from technical functions that it fulfils in cultural fields as varied as industry, fine arts, science, technology, design, housing, religion, education and architecture. This drawing therefore undoubtedly served originally as a language for specific practical functions in our society. Consider some possible uses of drawing: making a map to show someone a street – sketching the outline of a missile – sketching an emoticon – describing the shape of fruit to buy at the market – deducing dimensions for a building construction – etc.

What does fiction make of these inexhaustible uses of drawing ?

It is conceivable that this series constitutes a tribute in which production design, in order to pay homage to production, to things produced and transformed, would summon up all its antinomies – the illogical, the unproductive, the useless, the wasteful. 'The software of utopia cannot be designed', each image would repeat in its own melody. The justification of drawing as a general technique for practice would be called into question: what it has actually served to produce would be fictitiously canonised and offered up to itself, freed from any practical purpose.

But rather than being reduced to closed, unproductive and contemplative vessels, the drawn objects cannot help but catch the eye and ask: ‘What would you do with me if I were in your hands? What if you walked through my corridors? What if I appeared at your window?’

And we resist falling into the utilitarian trap by inventing unknown possibilities of utility.

Consider one of them: imagine that certain nanotechnologies are in common use among our organisms, and that in order to access certain private functions (such as activating an intimate function, adjusting a biological parameter or resolving a psychological problem), you need to use a map of the infinitely small to guide you through the cavities, cells and tiny ramifications of the most minute tissue in your body.

You would go from a positive scale (1:25,000 is that of a classic hiking map) to a negative scale, 25,000:1 for example. Such a possibility is suggested to us, among many others, in Sandy Calder's dream. For it is precisely this kind of scale inversion that she abruptly performs; in the blink of an eye, what you see as enormous becomes microscopic; the galaxy becomes a microbe, and vice versa: the matchbox becomes architecture. Let us call this effect a ‘scale mirage’ or ‘scalar mirage’.

Even in the absence of explicit rules governing the language of these drawings, fiction stirs up all kinds of practical impulses or desires for use. Even when unrecognisable, objects are not freed from the needs we have for them. However, these needs are thwarted, since the only reference points present here indicate neither scale, distance, duration, nor any locatable place; nothing that would allow us to do anything with them. Confronted with the unresolved and ongoing dispute between the instrumental and ornamental aspects of things, our gaze, seeking to judge, is sometimes engaged in dreamy contemplation, sometimes in anticipation or problem-solving – recalling ancient paradoxes of aesthetic thought.

But this dispute may be between the promoters, shareholders or fictitious owners of these objects. Initially responding to different strategies of social distinction (one form giving its owner more freedom, another more profit, another more authority), styles seem to be in conflict, reviving certain divisions as evidence of the struggle between social classes. Here too, value can suddenly be reversed in a mirage of class symbolism, where the rich become poor and vice versa. For overabundance weakens and affects everything, generating many other related effects. Thus, the political identity of figurative forms is magmatic; the environment, for its part, represents the surplus and obsolete remnants of industrial societies, harmoniously arranged in enclosed gardens, displaying a hell-paradise of aesthetic pleasure. Both calm and exhausting, it is the peaceful nightmare or monstrous dream of modern material reality.

And yet something endures throughout these drawings, like a frame of reference: this universe continues to present itself as a structure of surveillance – a ‘grid’, in police parlance. But isn't this same grid that serves as the law of drawing devoid of meaning?

And when we look at Jules Berthonnet's drawings, are we not also dealing with a diversion, an abandonment of the tool to the matrix of the medium, in other words: a moment of respite or childish play?

In this territory mined by grid patterns, punches and the whiteness of Bristol board, rendered almost sterile by the absence of any legend, his artistic proposal perhaps seeks to bring forms to life so that we may misunderstand them. We witness the invention of blind objects whose function is to be contemplated, examined, seen publicly, responding to uses that the imagination conjures up from who knows where. By confusing dimensions and functions, by eclipsing places and names, but without removing signs and symbols, the uncertainties of Sandy Calder's dream mark the roll of a gaze that is as concrete as it is dreamlike, the reality of which should not be dwelled upon too much.

Esther Vaquelin, November 2025

Photos © David Desaleux