Exposition du 19 nov. 2021 au 21 janv. 2022

Dans les œuvres présentées à la galerie Tator, Grégory Cuquel et Simon Rayssac ont choisi de figurer des objets qui fonctionnent comme des lieux à part entière : le lit pour le premier, et le cendrier pour le second. Le cendrier pourrait être sur le lit, ou au pied du lit. Ou sur le rebord de la fenêtre. Quoi qu’il en soit, les deux objets sont complémentaires. Même si la cigarette et la décoration d’intérieur ne font plus bon ménage depuis quelques années déjà.

Mais justement, les lits de Grégory Cuquel ne semblent pas être des lits Ikea (et encore moins des lits Roche Bobois). Leur armature en fer indique plutôt de vieux lits à ressorts. Ils suggèrent un léger retrait dans le passé, comme si, pour évacuer le récit, l’artiste avait voulu se retrancher dans un pli du temps. Ou en dehors du temps et du récit, car pour parler au présent, pour aborder des sujets tels que l’amour, le sexe, les addictions, la solitude... il faut passer par un filtre. Nous avons tous un léger mouvement de recul quand il faut affronter frontalement ces choses, et être honnête avec soi-même. Mais ensuite, nous pouvons laisser affluer les souvenirs et les sensations.

C’est ce qui arrive quand la fumée s’élève dans la pièce, ou qu’on se réveille à côté de la personne qu’on aime. Ou quand on se réveille sans personne, et qu’on se demande où on est pendant quelques instants. Il nous faut un certain temps pour rejoindre le présent. Pour qu’une œuvre parvienne jusqu’à son spectateur, elle doit aussi traverser ce voile. Chez Grégory Cuquel, les pièces stagnent ensemble dans l’atelier, se salissent, se contaminent. Elles acquièrent une picturalité par cette espèce d’affinage de la dégradation. Chez Simon Rayssac, les peintures se répondent, se transforment, se remettent en question en permanence. Dans les deux cas, ce que nous voyons n’a rien d’une affirmation empirique. L’un et l’autre ont pour point commun de vivre en région et de ne pas être représentés par une galerie parisienne. C’est peut-être un détail pour vous, mais cette notion de décalage dans le temps et l’espace me semble importante. Ce décalage est peut-être une stratégie de défense, ou en tout cas une stratégie inconsciente, pour éviter la confusion que représente l’impensé social de la dimension commerciale de l’art. Pour préserver une bulle de disponibilité et de liberté.

Mais après tout je n’en sais rien, si je leur demandais, les deux artistes me répondraient sûrement qu’ils ne sont pas contre le fait de vendre leur travail en galerie. Et ils auraient raison, il ne s’agit pas d’adopter une posture antisystème. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a dans leur pratique une forme de méfiance qui va à l’encontre des enjeux fabriqués du marché de l’art. Il y a aussi ce que j’appellerais une sorte d’évitement sociologique. Le monde de l’art est ainsi fait que la carrière commerciale des artistes issus des classes moyennes dépend implicitement de l’élection par des mécènes issus de classes supérieures. Cette situation est prétendument gommée par la passion commune animant les différents protagonistes de cette lutte des classes soft, mais je crois qu’elle est ressentie comme un problème par les artistes, qui trouvent d’autres moyens pour assurer leur autonomie financière et artistique. Je n’irai pas plus loin dans l’analyse politique, mais il me semble qu’une partie des œuvres les plus intéressantes de notre époque se situe dans une attitude défensive et interrogative, en réaction à l’appropriation permanente des codes esthétiques par les classes supérieures. Je crois que c’est une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’écrire sur le travail de Simon Rayssac et de Grégory Cuquel : parce que ce sont des œuvres qui se défendent.

À la fin des années 1980 et au début de la décennie suivante, l’Angleterre a vu naître un mouvement de rock répétitif et poétique (vite balayé par le succès de la Brit Pop), aujourd’hui connu sous le nom de Shoegaze, ou Shoegazing. Cet étrange mot-valise désigne l’attitude des musiciens qui, concentrés sur leur musique lancinante et mélancolique, pleine de reverb et de saturation, ne levaient pas la tête de leurs pédales d’effets et semblaient regarder leurs chaussures (ce point de vue est aussi celui avec lequel nous voyons les cendriers de Simon Rayssac et les lits de Grégory Cuquel). La longueur des morceaux et le côté inaudible du chant faisaient sans doute partie d’une stratégie défensive inconsciente du même genre que celle que je décris plus haut, comme si ces groupes avaient trouvé par ces distorsions sonores une échappatoire au star-system qui leur tendait les bras (un certain nombre de ces groupes se tournera d’ailleurs vers la Brit Pop pour ne pas laisser passer le succès).

Grégory Cuquel vient plutôt de la culture métal, il a été guitariste, et il écoute de la musique drone, minimaliste et contemplative. Avec cet ensemble sur papier représentant des lits et des nus, il dit vouloir recréer une ambiance d’internat dans laquelle on chuchote dans le noir. Cette évocation sonore de son travail plastique est très convaincante. Il semble accorder au dessin un pouvoir quasi préhistorique, celui de s’animer et de rendre vivante la sensation provoquée par un objet ou une situation : un baiser avec la langue, la maladresse de la première fois. Certains personnages sont très génériques, ils ont l’air de vivre dans l’antiquité ou au paradis. D’autres au contraire viennent de notre monde, ils sont gribouillés ou caricaturés, quelque part entre Reiser et DeKooning. Ce mélange de grâce et de crudité, d’étirements de yoga et d’affalement des corps, produit une alternance de confort et de gêne. L’ennui onirique est ponctué de réveils réalistes, à la vie des anges se superposent des scènes de sexe réel. Les arabesques de fer forgé qui désignent l’espace du lit reflètent parfaitement cette double nature de son travail : ornemental et rustique, décoratif et agressif.

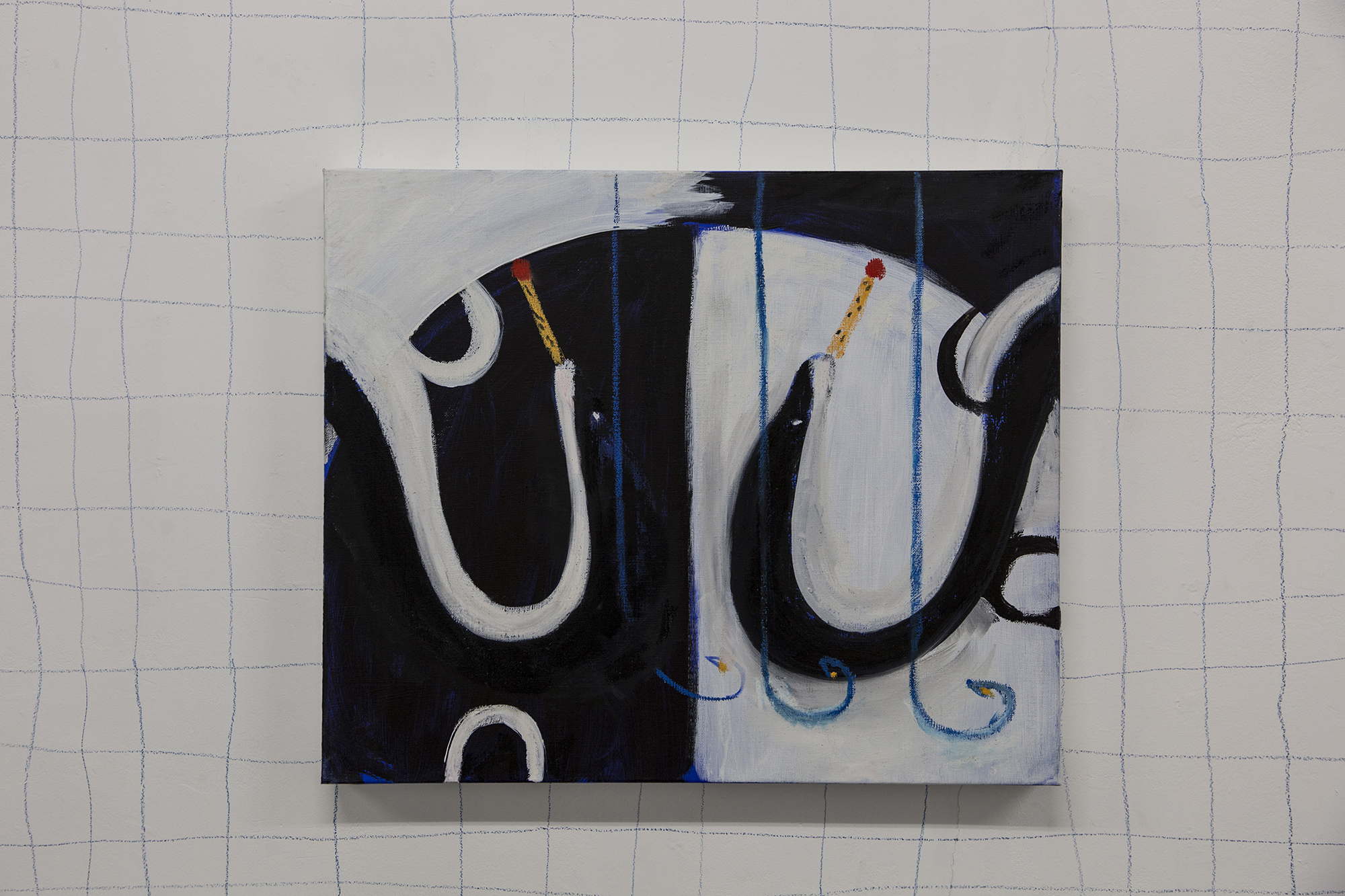

Simon Rayssac travaille sur deux formats différents, 46x55 cm pour les petits tableaux, 140x170 pour les grands. Ce choix qui aurait pu être très commercial induit de fortes récurrences dans les sujets. Ici par exemple, nous retrouvons un cheval de la série « cheval et barrière », la louve étrusque et les escargots qui fument des grands formats de 2020. Sur Instagram, une peinture sur papier de Paul Thek, Life is a bowl of cherries, me fait beaucoup penser aux cendriers de l’exposition : une vue de dessus, avec les cerises qui semblent collées au bord du bol comme des planètes à la lisière d’un trou noir. L’espace créé par le cendrier agit comme le bol de cerises : c’est un petit théâtre où se rejouent des scènes déjà en parties écrites, où se retrouvent des personnages et des motifs attirés par la lumière de ce spectacle au milieu de la forêt. Nous sommes trop loin pour entendre les dialogues, ou pour en saisir le sens, mais nous voyons défiler les apparitions fantaisistes à travers la fumée. Des dauphins (ou des anguilles) qui se laissent hameçonner par des cigarettes, un gang d’escargots qui traverse la toile comme s’il traversait une autoroute (j’imagine que ça ne fait aucune différence), un cheval dont le cavalier est une clope disproportionnée, le mot « raymon » écrit en typo-clope et sans « d », contraction de « Simon » et « Rayssac », ultime avatar de l’artiste de bar-tabac, forcément d’une autre génération.

L’une des peintures de la série dont je n’arrivais pas à identifier le sujet est un « remake » d’un tableau de Christian Boltanski (La chambre ovale, 1967) : un personnage sans bras avec une toute petite tête, aux jambes coupées, assis dans une pièce circulaire dont la porte est fermée. Dans la version de Simon Rayssac, les jambes du gugusse deviennent des cigarettes et la pièce un cendrier, à moins que ça ne soit l’inverse. Car on ne sait pas si c’est la forme du cendrier qui lui a suggéré la peinture de Boltanski, ou cette peinture qui lui a inspiré le motif du cendrier. Dans sa pratique comme dans celle de Grégory Cuquel, tout est susceptible de changer, d’être repris plus tard, recouvert, recadré. Chez l’un, l’utilisation de la craie grasse par dessus la peinture augmente cette « volatilité » du sujet. Chez l’autre, le collage vient fixer le statut de dessins sans valeur et leur confère une existence picturale. Pour Simon, le sujet est tout ce qui tombe dans le cendrier du tableau, alors que chez Grégory, il est tout ce qui se relève de son sommeil sur le sol de l’atelier. La beauté de l’exposition proposée par Marie Bassano se situe au carrefour de ces deux démarches presque opposées.

Hugo Pernet, novembre 2021.

Photos ©David Desaleux

Mais justement, les lits de Grégory Cuquel ne semblent pas être des lits Ikea (et encore moins des lits Roche Bobois). Leur armature en fer indique plutôt de vieux lits à ressorts. Ils suggèrent un léger retrait dans le passé, comme si, pour évacuer le récit, l’artiste avait voulu se retrancher dans un pli du temps. Ou en dehors du temps et du récit, car pour parler au présent, pour aborder des sujets tels que l’amour, le sexe, les addictions, la solitude... il faut passer par un filtre. Nous avons tous un léger mouvement de recul quand il faut affronter frontalement ces choses, et être honnête avec soi-même. Mais ensuite, nous pouvons laisser affluer les souvenirs et les sensations.

C’est ce qui arrive quand la fumée s’élève dans la pièce, ou qu’on se réveille à côté de la personne qu’on aime. Ou quand on se réveille sans personne, et qu’on se demande où on est pendant quelques instants. Il nous faut un certain temps pour rejoindre le présent. Pour qu’une œuvre parvienne jusqu’à son spectateur, elle doit aussi traverser ce voile. Chez Grégory Cuquel, les pièces stagnent ensemble dans l’atelier, se salissent, se contaminent. Elles acquièrent une picturalité par cette espèce d’affinage de la dégradation. Chez Simon Rayssac, les peintures se répondent, se transforment, se remettent en question en permanence. Dans les deux cas, ce que nous voyons n’a rien d’une affirmation empirique. L’un et l’autre ont pour point commun de vivre en région et de ne pas être représentés par une galerie parisienne. C’est peut-être un détail pour vous, mais cette notion de décalage dans le temps et l’espace me semble importante. Ce décalage est peut-être une stratégie de défense, ou en tout cas une stratégie inconsciente, pour éviter la confusion que représente l’impensé social de la dimension commerciale de l’art. Pour préserver une bulle de disponibilité et de liberté.

Mais après tout je n’en sais rien, si je leur demandais, les deux artistes me répondraient sûrement qu’ils ne sont pas contre le fait de vendre leur travail en galerie. Et ils auraient raison, il ne s’agit pas d’adopter une posture antisystème. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a dans leur pratique une forme de méfiance qui va à l’encontre des enjeux fabriqués du marché de l’art. Il y a aussi ce que j’appellerais une sorte d’évitement sociologique. Le monde de l’art est ainsi fait que la carrière commerciale des artistes issus des classes moyennes dépend implicitement de l’élection par des mécènes issus de classes supérieures. Cette situation est prétendument gommée par la passion commune animant les différents protagonistes de cette lutte des classes soft, mais je crois qu’elle est ressentie comme un problème par les artistes, qui trouvent d’autres moyens pour assurer leur autonomie financière et artistique. Je n’irai pas plus loin dans l’analyse politique, mais il me semble qu’une partie des œuvres les plus intéressantes de notre époque se situe dans une attitude défensive et interrogative, en réaction à l’appropriation permanente des codes esthétiques par les classes supérieures. Je crois que c’est une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’écrire sur le travail de Simon Rayssac et de Grégory Cuquel : parce que ce sont des œuvres qui se défendent.

À la fin des années 1980 et au début de la décennie suivante, l’Angleterre a vu naître un mouvement de rock répétitif et poétique (vite balayé par le succès de la Brit Pop), aujourd’hui connu sous le nom de Shoegaze, ou Shoegazing. Cet étrange mot-valise désigne l’attitude des musiciens qui, concentrés sur leur musique lancinante et mélancolique, pleine de reverb et de saturation, ne levaient pas la tête de leurs pédales d’effets et semblaient regarder leurs chaussures (ce point de vue est aussi celui avec lequel nous voyons les cendriers de Simon Rayssac et les lits de Grégory Cuquel). La longueur des morceaux et le côté inaudible du chant faisaient sans doute partie d’une stratégie défensive inconsciente du même genre que celle que je décris plus haut, comme si ces groupes avaient trouvé par ces distorsions sonores une échappatoire au star-system qui leur tendait les bras (un certain nombre de ces groupes se tournera d’ailleurs vers la Brit Pop pour ne pas laisser passer le succès).

Grégory Cuquel vient plutôt de la culture métal, il a été guitariste, et il écoute de la musique drone, minimaliste et contemplative. Avec cet ensemble sur papier représentant des lits et des nus, il dit vouloir recréer une ambiance d’internat dans laquelle on chuchote dans le noir. Cette évocation sonore de son travail plastique est très convaincante. Il semble accorder au dessin un pouvoir quasi préhistorique, celui de s’animer et de rendre vivante la sensation provoquée par un objet ou une situation : un baiser avec la langue, la maladresse de la première fois. Certains personnages sont très génériques, ils ont l’air de vivre dans l’antiquité ou au paradis. D’autres au contraire viennent de notre monde, ils sont gribouillés ou caricaturés, quelque part entre Reiser et DeKooning. Ce mélange de grâce et de crudité, d’étirements de yoga et d’affalement des corps, produit une alternance de confort et de gêne. L’ennui onirique est ponctué de réveils réalistes, à la vie des anges se superposent des scènes de sexe réel. Les arabesques de fer forgé qui désignent l’espace du lit reflètent parfaitement cette double nature de son travail : ornemental et rustique, décoratif et agressif.

Simon Rayssac travaille sur deux formats différents, 46x55 cm pour les petits tableaux, 140x170 pour les grands. Ce choix qui aurait pu être très commercial induit de fortes récurrences dans les sujets. Ici par exemple, nous retrouvons un cheval de la série « cheval et barrière », la louve étrusque et les escargots qui fument des grands formats de 2020. Sur Instagram, une peinture sur papier de Paul Thek, Life is a bowl of cherries, me fait beaucoup penser aux cendriers de l’exposition : une vue de dessus, avec les cerises qui semblent collées au bord du bol comme des planètes à la lisière d’un trou noir. L’espace créé par le cendrier agit comme le bol de cerises : c’est un petit théâtre où se rejouent des scènes déjà en parties écrites, où se retrouvent des personnages et des motifs attirés par la lumière de ce spectacle au milieu de la forêt. Nous sommes trop loin pour entendre les dialogues, ou pour en saisir le sens, mais nous voyons défiler les apparitions fantaisistes à travers la fumée. Des dauphins (ou des anguilles) qui se laissent hameçonner par des cigarettes, un gang d’escargots qui traverse la toile comme s’il traversait une autoroute (j’imagine que ça ne fait aucune différence), un cheval dont le cavalier est une clope disproportionnée, le mot « raymon » écrit en typo-clope et sans « d », contraction de « Simon » et « Rayssac », ultime avatar de l’artiste de bar-tabac, forcément d’une autre génération.

L’une des peintures de la série dont je n’arrivais pas à identifier le sujet est un « remake » d’un tableau de Christian Boltanski (La chambre ovale, 1967) : un personnage sans bras avec une toute petite tête, aux jambes coupées, assis dans une pièce circulaire dont la porte est fermée. Dans la version de Simon Rayssac, les jambes du gugusse deviennent des cigarettes et la pièce un cendrier, à moins que ça ne soit l’inverse. Car on ne sait pas si c’est la forme du cendrier qui lui a suggéré la peinture de Boltanski, ou cette peinture qui lui a inspiré le motif du cendrier. Dans sa pratique comme dans celle de Grégory Cuquel, tout est susceptible de changer, d’être repris plus tard, recouvert, recadré. Chez l’un, l’utilisation de la craie grasse par dessus la peinture augmente cette « volatilité » du sujet. Chez l’autre, le collage vient fixer le statut de dessins sans valeur et leur confère une existence picturale. Pour Simon, le sujet est tout ce qui tombe dans le cendrier du tableau, alors que chez Grégory, il est tout ce qui se relève de son sommeil sur le sol de l’atelier. La beauté de l’exposition proposée par Marie Bassano se situe au carrefour de ces deux démarches presque opposées.

Hugo Pernet, novembre 2021.

Photos ©David Desaleux